申家村位于崖子镇东北部,高马公路北侧,村落依丘而建,西北部为丘陵、东南为平坦地。山峦1020亩,耕地2348亩,果园2562亩。全村422户,1022人。清康熙三十九年(1700年),申姓从海阳县北申家迁此定居建村,取名申家。康熙四十四年(1705年),王姓从本镇肖阝里村迁入,后又有杨、于、宋、谭、荆等姓陆续迁入。现王姓为村中主要姓氏,占全村总户数百分之九十。改革开放以来,改变过去单一的粮油作物种植模式,大力发展苹果为龙头的果业,种植苹果达800亩,年产3200吨,总收入达1500万元。猪、牛、羊、兔、鸡饲养年收入200余万元。2011年人均纯收入9400元。...

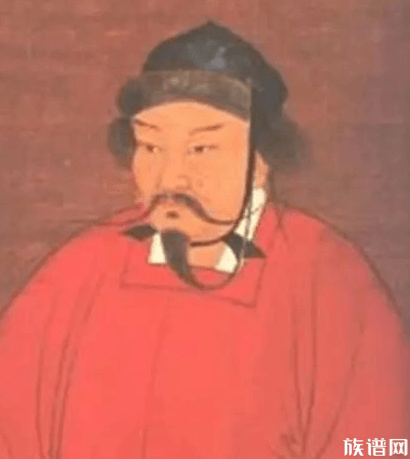

威县申氏家族来源于哪里,其祖先是谁呢?申氏人又为何被说成“铜锅申”或“锅片申”。这涉及到历史上申氏家族一个著名的故事:“砸锅认祖”、“破釜分宗”。故事的发源地在河北省邢台沙河市十里亭镇上申庄村。在今天上申庄东南6里的三王村,有申氏祖坟,祖坟上原立有清代清宣统三年(1911年)石碑,碑正面刻“申氏祖茔”,背面刻“故元潞王太始祖璟公墓志铭”。墓志铭详细记载了发生在元末明初的这一奇特的故事。元朝始祖为铁木真(成吉思汗),开禧二年(公元1206年),在南宋名将毕再遇抗金之时,在北方大漠,元太祖铁木真(成吉思汗)统一漠北各部族,成立了强大的部落联盟。但其晚年为继承人问题苦恼不堪,四子中的第三子窝阔台因追随父亲“伐金、定西域……攻城略地之功居多。”在成吉思汗驾崩后,窝阔台“以太祖遗诏即帝位”(《元史·太宗本纪》)窝阔台死后,其子贵由继汗位。成吉思汗虽立窝阔台继汗位,但宠爱幼子托雷,将重军交给托雷,让其......

今年以来,罗江镇切实发挥好党员领导干部模范带动和先锋示范作用,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,不断掀起农村人居环境整治、美化家园的乡村风貌提升大行动新高潮。一责无旁贷,规划先行罗江镇结合党旗引领、“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,投入大量财力物力,号召广大党员领导干部积极主动参与村庄清洁、美化家园风貌提升活动,规划建设起35个乡村风貌提升基本整治型村屯和2个乡村风貌提升完善型村屯;计划投入200万元进行农村人居环境整治及美化家园村屯风貌改造。二思想重视,广泛动员罗江镇在镇、村、队共召开乡村风貌提升动员会议46次,广泛动员群众积极参与乡村风貌提升行动;在充分摸清全镇党的建设、环境保护、乡村风貌提升等方面的现状及存在问题的基础上,先后组织了130多名村党(总)支部书记、村委会主任、村民代表等到容州镇平坡村田合屯、十里镇黎读村,自良镇龙镇村、“沙田柚王国”以及容西镇兰花种殖基地等地进行......

很久以前在新乡辉县古朴的村庄,生活一群吃苦耐劳的人。东汉末年,连年灾荒,加上地主和封建官府的剥削压迫,民不聊生。太行山区的农民儿子——郭亮,率部分饥民揭杆而起,反抗压迫,农民纷纷响应,跟随郭亮,很快形成了一支强大的农民队伍。当时封建王朝慌了手脚,屡次派兵镇压,只因山高路险,皆遭失败。后来,就采取了封官许愿的办法加以利诱,当时郭亮手下有一将领名叫周军,投降了官府,被封为“平西大将军”,率领官兵前来镇压。因寡不敌众,郭亮只得退守西山绝壁,后因周军围困,粮草断绝。郭亮急中生智,让士兵将战鼓与山羊悬挂在树上,羊四蹄乱蹬,鼓声咚咚日夜不停。同时,郭亮令士兵从山背后用绳索系下绝壁,安全转移到一自然村(今“会逃站”)。这个悬崖上的山村,人们为纪念郭亮,在建村时便将村名取为”郭亮“。郭亮村村名因人得名,其村民应大多姓郭才对,但当你走进村落中,随便问起任何一个村民,你却基本听不到有姓郭的。事实上,郭亮村的村......

铁锅申原姓曰,为避家难隐性迁居...

寻找申氏家谱,我们是重庆巫溪人,据说是在古时候从湖北孝感麻城迁居到四川来的我们的字辈是:忠诚甫...

河南长垣县申姓寻根, 河南长垣县人,老辈明中天入到我们这一代就不知道了。据说不知道是高祖父申明林还是...

河北邯郸肥乡县申营村,寻根问祖,据老人相传,我始祖申士詹,妻为魏氏。为铁锅申十八子之一,至今传于二十六世!族谱上...

...

...

...

...

永年申氏,是一个绵延数百年的文化世家。其远祖为成吉思汗第三子窝阔台,其后裔的一支明初时由山西绛县迁居永年,生息繁衍至今,申氏族人散居冀南各地,以永年申庄最为集中,为其祖茔所在之地。窝阔台(永年申庄村地处永年城区西五公里之处,西依名山.猪山.娄山三山相环抱.北依名河,永峰公路从村中通过,交通便利.有人口一千二百余人.村庄坐落面积0.5平方公里,属同姓族氏村落.土地面积约为1200亩.为半丘陵地带,土地肥沃,水质清洁甘甜,农产品以小麦,玉米,大豆,棉花为主.四季分明,年平均气温在18度左右.现属河北省永年临名关镇管辖.)永年申氏来自于山西省屯溜县,元朝末年为躲避兵乱迁居山西省绛县,先祖曰璟公膝下有子十八,女儿有六.盖一母所生,世称十八公也,永年申氏始祖申文美,排行第四,文美生子取名申庸,明洪武年,高考及第授封山东掖县令,前赴就任,行至晋冀古道名河之畔,娄里口,大油村,目其山川秀丽,风水甚佳,随......

汤阴县域内,申姓人口总数目前大约一万人,其中约6000人居住在任固镇孟庄村、五陵镇小宋村、县城南关,其余散居在任固镇赵庄、瓦岗镇冯村、菜园镇西街等村。汤阴申姓为何多在上述三地居住?这与明朝洪武年间移民有关。史料显示,明太祖朱元璋1368年掌权后,采用刘伯温“民为国本,政为国标,民族融通,休养生息”之主张,在全国实施了有计划、有组织的大规模强制性移民政策。据统计,自洪武年间到永乐年间,前后50年共移民18次,其中洪武年间10次,永乐年间8次。这18次移民中,与安阳相关的记载有3次。第一次是洪武二十年(1388)八月。《明太祖实录》193卷载:“迁山西泽、潞两州民之无田者,往彰德、真定、归德、太康诸处闲旷之地,免其赋役三年,仍户给钞二十锭,以备农具”,这次移民约3万人。第二次是洪武十二年(1389)十一月。《明太祖实录》198卷载:“上以河南彰德、卫辉、归德、山东临清、东昌诸处,土宜桑枣民少而......

四言姓启申国;望出琅玡全联典指申氏的源流和郡望。文武是宪;黄老为宗上联典指西周宣王的舅父申伯,为贤卿士,在谢地筑城,大臣尹吉甫作《崧高》诗赠他,有句“王之元舅,文武是宪(效法周文王、周武王)。”下联典指战国时期思想家申不害,郑国京地人,法家学派主要代表之一。韩昭侯时,任相十五年,使韩“国治兵强”。其学本于黄老(黄帝、老子的道家思想)而主刑名,即主张循名责实,慎赏明罚,加强君主专制。著有《申子》六篇。安邦伟业;戡乱宏才上联典指春秋时期楚国贵族申包胥,与伍子胥为知交。伍子胥将要逃奔吴国时对他说“我一定要颠覆楚国!”他说“你能颠覆楚国,我一定能让它复兴!”后来,吴国用伍子胥计攻楚国,申包胥到秦国求救,在宫廷痛哭七昼夜,水米不入口,终于使秦国发兵救楚。楚昭王返国赏功时,他逃避而不领受。下联典指十六国时期前秦的奄地人申香,身材高大,多力善射,苻坚曾任他为拂盖郎。状元宰相;耆硕神仙上联典指明朝时期的长......

...

...

...

申包胥,春秋未楚国人,约生于公元前550年。原姓公孙,因楚平王初被封为申邑尹,故改姓申氏,字包胥(古人常以封地为姓氏)。其故里在今京山县新市镇申公岭下的申家湾(现划归八里途开发区管辖)。申包胥生活在距今2500多年前的春秋晚期,是历史记载最早,也是职位最高的京山籍中国历史名人。与200年后的屈原同为楚国大臣,官至三闾大夫(古代国君下有卿、大夫、士三级。三闾大夫,楚国掌管王族三姓的官员)。申包胥文武兼备、耿直忠诚,在楚国危亡之际,挺身而出,他远涉千里,七天七夜哭秦庭,感动秦王发兵救楚。他拯救了国家,功盖朝野,不受封赏,淡泊功名,令世人钦敬,名垂青史。解放前,京山城关镇原名包胥镇,是为了纪念这位历史名人而命名的。申包胥在京山(城关)的古迹有:1、申公岭在京山新市东门外约二公里处,南北走向,岭面平坦,蜒绵长约二公里,京宋公路直通其岭。京源大道、轻机大道、人民大道横贯其中。清咸丰年间,京山著名史地......

宋及楚平郑昭宋聋出自《左传·宣公十四年·宋及楚平》。“昭,明也。聋,闇也。”后以“郑昭宋聋”比喻情况不同。投袂而起出自《左传·宣公十四年》,形容精神振作,立即行动起来的神态。投袂:挥动袖子。(一)原文:楚子使申舟聘于,曰:“无假道于宋。”亦使公子冯聘于晋,不假道于郑。申舟以孟诸之役恶宋,曰:“郑昭、宋聋,晋使不害,我则必死。”王曰:“杀女,我伐之。”见犀而行。及宋,宋人止之。华元曰:“过我而不假道,我也。我,亡也。杀其使者,必伐我;伐我,亦亡也。亡,一也。”乃杀之。楚子闻之,投袂而起,屦及于窒息,剑及于寝门之外,车及于蒲胥之市。秋九月,楚子围宋。宋人使乐婴告急于晋,晋侯欲救之。伯宗曰:“不可,古人有言曰:‘虽鞭之长,不及马腹。’天方授楚,未可与争。虽晋之强,能违天乎?谚曰:‘高下在心。’川泽纳污,山薮藏疾,瑾瑜匿瑕,国君含垢,天之道也。君其待之。”乃止。使解扬如宋,使无降楚,曰:“晋师悉起......

上申庄古民居群,位于河北省邢台沙河市西部丘陵山区。这里隐藏着一个明清时期的古村落上申庄。这里不仅遗留着众多造型、风格独特的古民居建筑群,还流传着一个鲜为人知的“元朝王室避祸改姓”的传奇故事。上申庄申姓村民通过祖辈口口相传,普遍认为自己是一代天骄成吉思汗的后裔,他们的太始祖曰璟为铁木真的六世玄孙,当时为躲避明军追杀逃难到沙河地界,将“曰”改成了“申”,从此定居在此繁衍子孙。沙河市十里亭镇上申庄古村落东西长200多米,南北横跨500多米,共有两条主街,20多组院落,1000多间老房。远远望去,那些由青石垒建而成,有着数百年历史,浸透了岁月风霜的老院落被新建起的民居包裹在中心,静静伫立在树荫里。古民居的多个庭院门楼上方各有一幅以砖石为材雕刻的吉祥图案,大门下面两个方形石墩安置两侧,这便是古建筑上非常讲究的“门当户对”,再加上门楼顶部“花开富贵”木雕,昭示着曾经的主人并非寻常百姓。村子里除了保存完......

在仡佬族的母亲河——洪渡河畔,由前寨、中寨、后寨三个自然村寨组成的龙潭村,居住着的215户837人的仡佬族人,至今仍然保持着传统的农业生产和生活方式。龙潭村古名“火炭垭”,早在秦汉时期即已有人聚居于此开采朱砂,流风所布,千年积淀,造就了仡佬族独具特色的丹砂文化,龙潭也因之成为中国丹砂文化的中心。迄至明清时期,寨内修筑大量建筑,一度繁盛,申姓仡佬族在此繁衍生息七百余年,形成了具有显著特征的仡佬族聚落发展的文化脉络。龙潭村,已成为全国仡佬族同胞寻根问祖的圣地,游客体验仡佬文化和丹砂文化的中心,感受黔北渝南民族文化风情的旅游目的地。寨门九天水榭荷塘前寨申公佑祠申公佑祠后寨九天回廊清明祭祖活动之一...

...

...

...

...

微信登录

微信登录

手机号登录

手机号登录